戦場で命を落とした少年たち

「中学3年生から5年生は学徒兵として召集され、陣地構築、通信、弾薬運搬、傷病兵の搬送のほか、爆弾を背負って戦車に体当たりさせられたり、敵陣地に斬り込み隊として攻撃しに行かされたんですよ」

展示室を案内してくださったOBの岸本政一さんは沖縄戦当時中学3年生。陸軍経理学校への進学のため大分の中学に転校していました。

13〜14歳の2年生は兵隊としてではなく通信隊員として戦場に動員されましたが、置かれた状況は学徒兵とほぼ同じ。一年生は実家に戻されたのですが、家族が北部に避難していてもぬけの殻というケースが少なくなく、地域ごとに編成されていた防衛隊に身を寄せて軍隊に協力している際に命を落とした生徒も多かったといいます。

立派な軍人になるのが夢だった

会場内の展示は沖縄戦が始まる一年前ののどかな学園風景からスタート。そのころの沖縄はのんびりしていて、青春を謳歌する余裕がまだ残っていたそうです。安里から首里城までの当時は唯一の舗装道路で微笑む少年たちの表情は現代のそれと少しも変わりません。

続いての展示は「沖縄戦と学徒隊」。「僕らの年代だとね、小学生の時に日中戦争が始まって、中学に入るころにはもう太平洋戦争が始まっているでしょ。軍国教育全盛期ですよ」。岸本さんによれば沖縄から集まったエリート少年の多くが「将来は立派な軍人になりたい」と語っていたそうです。

静かに語りかける遺影達

その後に続くのは先生達と5年生から1年生までの遺影。「みんな幼い顔をしてるでしょ」。岸本さんの言葉通り、生徒の顔は少年そのもの。一年生にいたっては少年というより子どもそのものです。

「自分が生まれ育った郷里を守る戦いに、級友と一緒に参加できなかったこと、そして自分が生き残ってしまったことが今でも悔やまれてならないのです」

遺影を眺めていると、背後から静かな言葉が聞こえてきました。高齢にもかかわらず、この場所であの戦争を語り継ぐ岸本さん。戦友を失った帰還兵の多くが抱いてきた「生き残って申し訳ない」という気持ちにもに似た、無念さと悔しさが混じり合ったものが心のどこかにあるのでしょう。

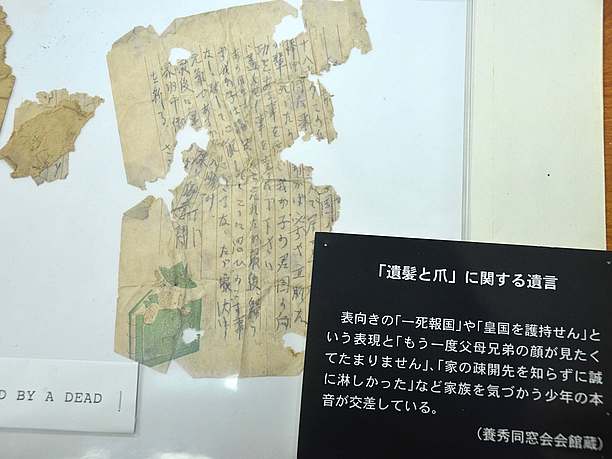

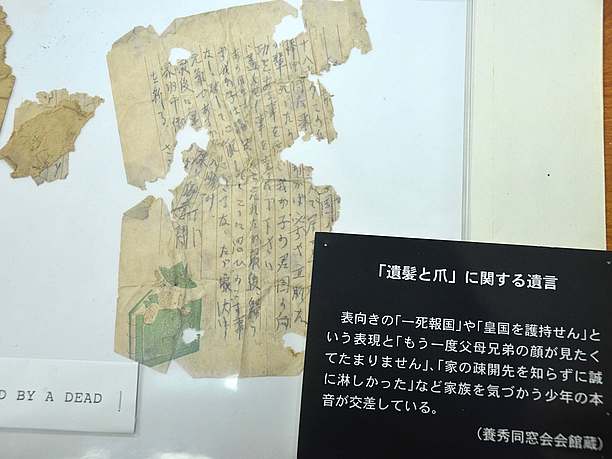

来館した人に一番見てほしいのは何か、岸本さんに尋ねました。「遺書と遺髪と爪ですね」。なぜですかと聞き返すと次のような答が返ってきました。

「遺髪や爪が展示されているということは、遺骨がまったく見つからなかったということです」

それほど戦場は凄まじい状況だったのでしょう。

部屋の中央に展示されている実物資料。遺書、遺髪や爪、家族に宛てた手紙や、召集令状などのほか、身につけてた国民服や下駄などが当時のようすを静かに伝えてくれていました。

平和に欠かせない国際交流

「この資料室にはね、現役の首里高生とか修学旅行生とか、戦死した仲間と同じ年頃の子ども達が平和学習に来るんですよね。だけどね、彼らとは話ができても、自分は子や孫とは沖縄戦の話はできないんですよ」

同級生が兵隊として命を落とした人達にとって、善悪で語れるほどあの戦争は単純ではないのだといいます。

「でもね、一ついえるのは良くも悪くも教育の影響が想像以上に大きいということ。それからね、大事なのは海外との交流だということです」

平和のためにできること。沖縄戦に向き合った後、私達に何ができるでしょう。岸本さんがおっしゃる海外との交流は、それほど難しいことではないかもしれせん。例えば、音楽、料理、スポーツ。そして旅することもまた、人と人とを結びつける交流の代表的な方法ではないでしょうか。

※こちらは、2015年12月21日公開の記事となります。更新日はページ上部にてご確認いただけます。

※記事中の写真、価格は取材当時のものとなります。