ガマの空気を変えた不安と恐怖

アメリカ軍が沖縄本島に上陸した翌日、4月2日のことです。 シムクガマとは対照的な惨劇がチビチリガマで起きました。

前日の4月1日にアメリカ軍がガマに姿を現し、竹槍を手にした住民が出口近くに現れたところまではシムクガマと同じでした。

違ったのはその後です。

誰も止める人がいなかったため竹槍を持って外にいる米軍に向かって突撃した住民は機関銃と手榴弾の攻撃を受けます。そのうち二人は重傷を負い、のちに命を落とします。

ガマにはサイパンの玉砕を目にして沖縄に戻ってきた人、中国戦線に従軍し戦場での女性の被害を兵隊達に聞かされてきた看護婦さん、日本軍を退役した元兵隊がいたそうです。

そういった人たちが見聞きしてきた戦場での軍隊の非道さがガマの中にいた住民たちを不安と恐怖とで包み込んでいきました。

暗闇がパニックを助長

「アメリカ兵に何をされるかわからない」という人達と、「何があってもみんなで生き延びたい」という人達。

やがて、ガマの中に対立が生まれました。そして、ある人は青酸カリで自決したり、我が子の首を絞めたり、カマで切りつけたりと悲劇は始まっていったそうです。

その後、窒息死をしようと毛布に火をつけたのが引き金となり、暗闇がパニックを助長して大惨事が起こりました。

いわゆる集団自決で命を失ったのはそこに避難していた140人のうち83人。犠牲者のうちの6割が18歳以下の子どもや1歳にも満たない赤ん坊でした。

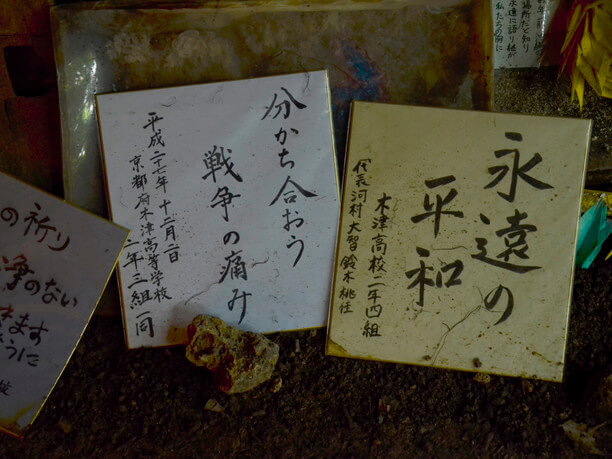

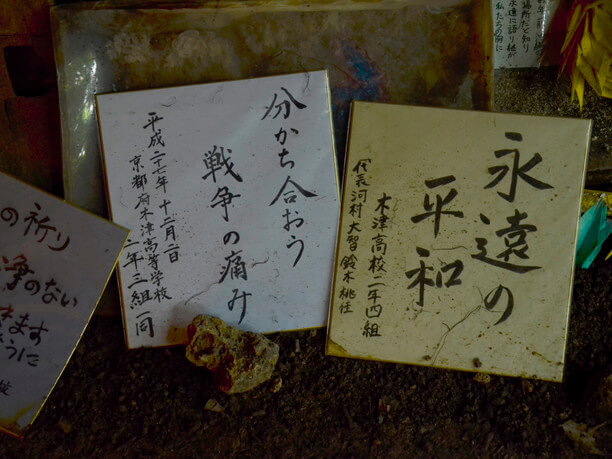

遺族にとってはお墓同然

「奥へと足を踏みだすたびに、足元で『バリッ、バリッ』と骨が砕ける音がしました。実際にここで人が亡くなったという事実が、五感を通じて否応なしに伝わってきました」

上地さんは小学生当時このガマを訪れた時のことをそう振り返ります。

チビチリの集団自決が公に語られるようになって見学者が増加したために、1995年4月以降、ガマの内部に一般の人が立ち入ることが遺族会によって禁じられました。

「遺族にとってはここはお墓そのものですからね」

上地さんは言葉を続けます。

「心の痛みを想像してほしい」

「下嶋哲朗さんの調査がきっかけになって、数十年の間封印され続けてきた悲しい出来事の姿形が明らかになり始めました。遺族の方達も少しずつ、口を開くようになったのです。

思い出すだけで深い傷をえぐり返されるような辛い体験にもかかわらず、自ら体験したことを語らせたのは、二度と同じことを起こしてはならないという固い決意があったからでしょう。それでもマスコミにマイクを向けられることは誰も望まなかったそうです。

重要なのは誰が何をしたということではなく、なぜ、そういうことになったかという背景を知ることです。

肉親に手にかけて自らも命を絶った人がいる一方で、愛する我が子を殺めたものの、自分は不運にも生き残ってしまった分人もいたんですよ。その方たちが、どういう思いで生きてきたか・・・。想像力を働かせればわかりますよね」

小さな集落のことですから、どこの誰が何をしたか、地元の人は知っていたそうです。でも、生存者や遺族の思いを考えれば、事実を口にすることはそう簡単にできることではなかったのです。

チビチリガマを訪れることで受け止めいただきたいことの一つは、そのような他者の心の痛みを知ることの大切さだといえます。

生命のバトン

「生き残った人の中には『せめて明るいところで死のう』と、光を求めてガマの外に出て行った人たちがいたそうです。実際ガマの奥に行けばどんどん気持ちは暗くなるし、出口に向かえば向かうほど心は明るくなりますよね」

ガマを出た直後に上地さんから発せられた言葉です。

「父と母が戦争を生きのびてくれたからこそ自分が今こうしてここにいるわけですし、だからこそ、僕の子ども達もこの世に生まれてきてくれたんです。生命のバトンを実感せずにはいられません」

そのひと言が戦争の何たるかを犠牲者に代わって静かに代弁しているようでした。

※こちらは、2016年5月10日公開の記事となります。更新日はページ上部にてご確認いただけます。

※記事中の写真、価格は取材当時のものとなります。